再见格拉斯:一半是狂欢 一半是怪诞

2015-04-15来源:综合报道 作者: 马小盐;杨早收藏

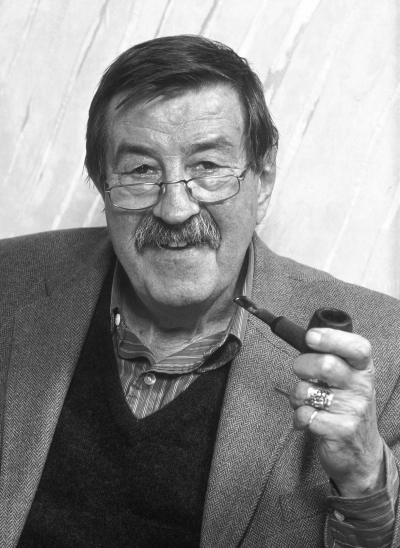

德国作家、诺贝尔文学奖得主君特·格拉斯4月13日逝世,享年87岁。他曾打破一代德国人对历史的沉默。

他的首部小说《铁皮鼓》就为他赢得了国际声誉。小说以黑色幽默的虚构故事展示了德国那段最黑暗的历史。

故事的主角奥斯卡三岁时无意中发母亲和表舅布朗斯偷情,又目睹纳粹的猖獗,便决定不再长个儿宁愿成为侏儒。从此在他的视角里,社会和周围的人都是怪异和疯狂的。他整天敲打一只铁皮鼓,以发泄对畸形的社会和人间的愤慨。尽管他子不高,但智力超常,聪明过人。邻居女孩玛丽亚来照顾他,两个人发生了性爱,怀孕后她却嫁给了他父亲,生下了库尔特。奥斯卡随侏儒杂志团赴前线慰问德军,三年后回到家中,苏军攻占了柏林,父亲吞下纳粹党徽身亡。埋葬父亲时奥斯卡丢掉了铁皮鼓,同时亲生儿子库尔特用石子击中了他的后脑勺,使他倒在坟坑中,流血不止;不过他就此开始长个儿,尖叫使玻璃破碎的特异功能也随之消失……

《铁皮鼓》是欧洲魔幻现实主义的代表作品,也是但泽三部曲(Danzig Trilogy)的第一部作品(另外两部作品是《猫与老鼠》与《狗年月》)。他的作品具有浓厚的政治色彩,被视为左翼作家,而他也是德国社会民主党的支持者。瑞典皇家科学院授予他1999年诺贝尔文学奖,认为他“以嬉戏中蕴含悲剧色彩的寓言描摹出了人类淡忘的历史面目。”

此外,格拉斯几乎在他涉略的任何艺术领域都取得了成功:从戏剧到雕塑再到版画。但是他的一生充满坎坷,青年时的经历成为一生的中不可承受之重。

格拉斯16岁时即1943年成为空军志愿儿童军,然后他被征召进帝国劳动队。1944年11月,他在17岁生日后不久,主动请缨进入德国海军,担任潜艇士兵,“他觉得作为一个十几岁的青少年,他走出父母房子的限制,”,他认为天主教中产阶级过于乏味。然而,海军不想征召格拉斯,于是他加入第10党卫军弗伦茨贝格装甲师。他于1945年2月至1945年4月20日参予战斗,直到受伤之前。他在玛丽亚温泉市被俘虏,被送到一个美国战俘营。当时但泽被苏联红军占领,然后苏联吞并了波兰,驱逐境内的德国人。格拉斯无法回家,只好在西德居住于避难所内。

后来格拉斯迷上雕塑和摄影,他在柏林艺术大学深造,并取得不错的成就。从1983年到1986年间,担任柏林艺术学院(Akademie der Künste)的主席。

2006年,他在自传《剥开洋葱》中袒露自己最隐秘的历史:他曾是纳粹武装亲卫队的成员,引起舆论哗然。他在接受记者采访时透露,他在1944年末期被征召入武装亲卫队。当时青少年可以加入武装亲卫队,而不是常规武装部队,他的职务就像一个普通的装甲师。

格拉斯对于直面德国的沉重历史并不后悔,1991年,他对《巴黎评论》说:“如果我是一个瑞士或瑞典作家,我可能会写得更自如,多加点幽默,但是鉴于我的背景,那不可能做到。我没有别的选择。”

下面精选两位文化学者关于君特·格拉斯的文章,帮助读者更了解其作品及风格:

【格拉斯:一半是狂欢 一半是怪诞】

作者 马小盐

格拉斯热爱雕塑,并取得了不错的成就。

在中国,一些评论家将格拉斯归于马尔克斯相类的魔幻现实主义,却不曾注意到格拉斯与马尔克斯有着本质的不同。格拉斯的文学血管里一半流淌的是拉伯雷式的狂欢血液,另一半则是自我原创的略显病态的怪诞。马尔克斯的文学基因则是正宗的拉美想象加上自身丰溢多情的唯美魔幻。格拉斯的小说拥有与马尔克斯截然相异的独特风格:狂欢与怪诞。这是一种根植于欧洲民间神话、童话或儿歌之上,借助低层民众的狂欢,融合了黑色色情(乱伦)的格拉斯式的狂欢怪诞美学。王小波之所以对格拉斯赞誉有加,倒不是因为格拉斯独有的文学怪诞,而是因他发现他与格拉斯有着共同的、隐秘的文学祖先: 拉伯雷。拉伯雷式的激情狂欢、文字狂欢以及想象狂欢。

本雅明在他的随笔集《一九零零年前后柏林的童年》一书里,记录过这样一首名叫《驼背小人》的德国童谣:“我想走下地窖,开桶去把酒倒,那儿站着一个驼背小人,它把我的酒罐抢走……我想走进厨房,给自己做一碗汤,那儿站着一个驼背小人,它把我的小锅打碎。”由此可见,德语儿歌中的驼背小人是一个热衷捣乱、专门给笨拙之人使绊子的精灵:它不但给他人带来噩运,还以他人的噩运来滋养自身的快乐与命运。

熟悉格拉斯作品的读者一定不会忘记,格拉斯《铁皮鼓》一书中的男主角奥斯卡,便是个驼背侏儒。他给他的母亲、生身父亲、养父,皆带来共同的噩运:死亡。他拒绝长大的首要姿态,便是有意摔进地窖。地窖出来之后,他便停止生长,停止进入成人世界,成为一个理想的侏儒。德国民间传说中,地窖对侏儒十分重要。地窖既是侏儒的子宫,又是侏儒的藏身之所。奥斯卡跌进地窖的细节,是格拉斯给自己小说的主人公寻觅民间神话的根系,更是让奥斯卡进入侏儒的符号体系的一种方式。

然而,格拉斯小说中的奥斯卡,比本雅明儿歌里的驼背小人多了一个铁皮鼓。铁皮,是现代工业产物。铁皮鼓,是现代性金属乐器。也就是说,格拉斯小说中的奥斯卡比本雅明童谣中的驼背小人,多了一种催生噩运的话语工具——声音。这声音由两部分组成:鼓点与尖叫。鼓点是奥斯卡借用现代金属乐器对现代世界发出的抗议,尖叫则是奥斯卡的血肉之躯对整个肮脏的成人世界发出的歇斯底里的呐喊。格拉斯笔下的奥斯卡,不但流淌着德国童谣中驼背小人的血,还长着一张蒙克绘画的嘴脸。事实上,奥斯卡的尖叫,是蒙克画作《呐喊》的语言学翻版。在流体的背景下,一个拥有无性面孔(无性的面孔是儿童的面孔)的精灵一般的人物,脸庞扭曲,嘴唇大张,尖锐的声音几乎要像子弹一般冲破画面呼啸而出。这便是蒙克画作《呐喊》所呈现的感官错位与震撼。它之所以令人震惊,是因蒙克绘出了清晰可见的声音。奥斯卡可令玻璃分崩离析的尖叫,便是这可见声音的神话在小说文本里的回响。蒙克提前几十年,就为同样喜欢绘画艺术的格拉斯绘好了奥斯卡的肖像:面对恐慌的大时代(现代性与极权主义),小人物只能展示他因尖叫而扭曲的、焦虑的容颜。

《铁皮鼓》中,奥斯卡的鼓点是与元首一统天下的意识形态话语相抗衡的声音。奥斯卡的现代性鼓声只是小人物的声音,他预警式的噩运声(鼓点),仅仅能够波及自己的家人。元首的声音却通过现代科技产物——收音机——无孔不入的进入了千家万户中。格拉斯曾言:“我是这样理解神话与童话的:它们是我们现实生活的双层底基。”(大意如此)。由此可见,对格拉斯而言,元首是现代极权社会中真实的神话人物,奥斯卡则是他在小说中塑造出来的与元首相对应的神话了的小人物。

文学大家皆知从历史传统与民间文化从挖掘过去的宝藏。与卡尔维诺相类,格拉斯的小说,不仅仅是《铁皮鼓》中有着大量的民间歌谣与民间神话,他的大部分作品,都深深烙刻着民间神话与童话的印记。譬如1977年出版的《比目鱼》,就完全借用格林兄弟的《渔夫和他的妻子的故事》的故事原型;再譬如2008年出版的自传体小说《盒式相机》,就以如下的童话话语开头:“从前有一位父亲,因为年纪大了,于是将他的儿女——四、五、六,一共是八个,召集起来……”

格拉斯2005年出版的自传《剥洋葱》,可能是他所有作品中唯一匮乏神话或童话元素,但不缺乏虚构的作品。作为一部自传,需要直面自身,需要文本的祛魅,却无法将虚构驱除的一干二净。因人类的记忆是加工式记忆,它无法百分百的还原彼时彼地的真实。16岁加入党卫军,78岁给公众呈现这段鲜为人知、完全可以隐瞒掉的历史。格拉斯出于何种目的?书里,格拉斯写道:“只有去剥皮,洋葱才会吐真言。”由此可见,这是一种“自剥”运动,它相当于天主教的忏悔仪式。只不过天主教徒向牧师忏悔,格拉斯则向他的读者忏悔。这样的忏悔之举,不但要求作家生活在真实里,更要求作家要具有直面自我的勇气。我不知格拉斯的这种自我忏悔的精神,是源于二战后德国人的良好忏悔氛围,还是得力于格拉斯本人的宗教信仰。但无论如何,少不更事的格拉斯加入党卫军所犯的平庸之恶,比起很多中国作家文革其间的所犯的滔天罪孽,不及百分之一。时过境迁,那些人却鸵鸟一般将脑袋埋在现在的时间流里,不肯回首看一眼遗落在自己身后的历史,自欺欺人的以为,民众如同他们一样,对过往、对罪孽、对历史患了选择性遗忘症。

当然,偏重意识形态高于文学成就的诺贝尔文学奖,之所以颁奖给格拉斯,不仅仅因为他文学成就,更是因他文学作品承载的人道主义精神。格拉斯是一位擅长通过小人物的视角,书写人与社会、政治、历史诸种关系的大作家。他不但是德国二战后开一代风气的文学大家,还是积极介入社会现实,反思极权社会,热衷于改变社会现状,有良知、懂忏悔的知识分子。如今,他已去往天堂。我们懂得,这个奖于他,无论是文学还是社会角色,皆实至名归,理所应当。这是他一生应得的最佳勋章。

【忘掉格拉斯,但忘不掉“记忆”】

作者 杨早

1999年9月30日,瑞典学院发表公告,宣布将1999年的诺贝尔文学奖授予德国作家君特·格拉斯,表彰他“以戏谑的黑色寓言揭示历史被遗忘的一面”。此时,离格拉斯的72岁生日,还有16天。

两天后,我接到一通电话,邀请我参加一个在紫竹院举行的“格拉斯作品研讨会”,对方说:您是格拉斯研究的专家,我们特意邀请您来谈谈格拉斯的生平与创作。

这真是一个好大的误会。当然我知道这个误会从何而来——此前不久,我刚在一份书评周刊上发表了一篇《狗年月》的书评。可是我得坦白,我干这事儿,是被编辑硬邀的。而且我为此后悔不迭了两个星期——拿到新书我才发现,虽然同列“但泽三部曲”,《狗年月》的篇幅比《铁皮鼓》(512页,均指译本)、《猫与鼠》(137页)加起来都要长,后来的上海译文版是652页,而当年的漓江版长达706页!

那两个星期的阅读如同在沼泽中爬行,一边看一边还要想着在那些复杂的地名、人物与事件中挑选哪些塞进两千字(于报纸而言,已经是特稿篇幅)的书评中去,至今想起来,还是颇为痛苦的阅读记忆。

为了快速定位《狗年月》的地位与特色,我像所有偷懒的学生一样,去翻查了1999年我能找到的所有外国文学史。大陆的外国文学史提到格拉斯的很少,附及《狗年月》的几乎没有。台湾朱立民、颜元叔主编的《西洋文学导读》倒是谈到了这部“很有分量”的小说,可惜只介绍了一句:“题材为轶事、童话、怪诞、讽刺与诙谐的综合体。”

在当时华语集体文学记忆中,格拉斯有且只有《铁皮鼓》一书名世。这是很容易理解的:《铁皮鼓》是“但泽三部曲”的第一部,1959年出版,1980年拍成电影,获当年奥斯卡最佳外语片奖与戛纳金棕榈奖,1990年就出版了中译本。相比之下,《狗年月》只能躲在《铁皮鼓》的阴影之下沉默。时至今日,在百度百科里,《铁皮鼓》的介绍文字至少是《狗年月》的三倍以上。

当你没有力量正面攻打一本书的时候,你就会挑最能打动你的部分开刀。《狗年月》里最让我产生共鸣的,是战后德国人对二战记忆的竭力掩饰与有意遗忘。《狗年月》的特别之处在于,格拉斯用浩大的篇幅,一遍又一遍地重写着一些故事。每一遍重写,都是不同人的视角:小胖子阿姆泽尔的回忆、图拉表哥哈里·利贝瑙的情书、磨坊主马特恩的传说……这些叙述共同构成了一个叙事的迷宫。当你走过九曲十八弯,把这些叙述并置,将那些碎片拼合,你才能慢慢看出故事之间的裂隙——那是叙述人的身份、立场与利益不同导致的。

在非犹太人如马特恩的回忆里,战前德国的犹太人和非犹太人相处和谐,“我们是歃血为盟的兄弟”,他愤愤地说。只有在“讨论会参与者”的逼问和“认识眼镜”(它能看清每个人的从前)的威胁下,马特恩不得不承认,他叫他的犹太朋友阿姆泽尔“犹太鬼”,并和冲锋队里的伙伴一起,打掉了这位朋友的全部牙齿。反过来,阿姆泽尔的记述里充满着边缘群体的不甘与愤怒。战前的阿姆泽尔在学校里参加了体操协会和唱诗班,是为了反驳这样一些命题:“在规范的著作里谈到,犹太人不唱歌,不从事体育活动。”

那时在但泽地区,魏宁格的反犹著作非常流行,更糟糕的是,连阿姆泽尔的父亲这样的犹太人,也被这类书深深迷惑了。书上说,犹太人是阴性种族,所以和女人一样没有灵魂,阿姆泽尔的父亲在旁边用红铅笔写上了“很对”的字样——很多人不理解大批犹太人被押往集中营集体屠杀时为何表现得过于温顺,在此也许可以寻得一些端倪。

就连同一个人的叙述,也充满着裂隙。比如马特恩,他并不是一个彻头彻尾的纳粹分子。是的,他参加过党卫军,参与过对犹太人的“教训”,然而后来,他参军后被开除,又参加过德国共产党。两段历史在马特恩身上并存。战后,他开始了对战争中伤害过他的人孜孜不倦的复仇,一个也不放过,拒绝他们如今的善意或忏悔,恶毒地侮辱他们的妻女,杀死他们的宠物;另一方面,他对自己犯过的罪行矢口否认,并口口声声“我是反法西斯分子”,千方百计遮盖和修饰那些事实。

而像马特恩这样的德国人,有成千上万。这使福柯所谓“人民记忆”的真实性变得脆弱而可疑。于是格拉斯用超现实的手法创造出了一种“认识眼镜”,无数年轻人戴上它来观看自己的父辈,于是“两个圆圈中重复出现了许多暴行……谋杀,多数为成百人地谋杀。伙同作案。谋杀时叼着烟,在一旁观看。经过考验的、得到奖章的、受到热烈欢迎的杀人凶手……每个父亲至少都隐瞒了一次谋杀行为。许多谋杀行为差不多等于没有发生,它们被掩盖,被隐蔽,被埋藏,一直到神奇眼镜上市”。绝妙的黑色幽默,因为人们必须面对的是没有神奇眼镜的现实世界。于是记忆被改写,被遮蔽,被重塑成没有加害者只有受害人的古怪历史。

这种感觉,中国人太熟悉了。我们曾经失去很多的记忆,民国的、抗战的、“文革”的……都需要一一耗尽心力地去打捞,而许多碎片仍然早早湮灭无闻。更糟糕的是,我们一面打捞记忆,一面又在丢弃记忆。我有很多同行在大学里教“中国现代文学”,常常聊起,二十年前,没有多少学生知道、读过沈从文、张爱玲、钱钟书,二十年后,大部分学生又只读过沈从文、张爱玲、钱钟书。所以啊,“人民记忆”总是不太靠得住。

所以格拉斯站了出来,“以戏谑的黑色寓言揭示历史被遗忘的一面”,瑞典学院用语准确。很多人说,《狗年月》中马特恩参加过党卫军的经历与格拉斯自己的过往很相似,而格拉斯用小说证明了,他并没有像马特恩那样试图欺骗自己与历史。2006年,格兰斯更是在自传《剥开洋葱》里公开承认自己当过党卫军,相信过自己在为“自由与解放”贡献青春。这是他人生的一道黑暗伤疤,而格拉斯选择公开这道伤疤来完成他从小说到现实一以贯之对“记忆”的追索。这一举动,也实践了格拉斯在诺贝尔文学奖获奖演讲里说过的话:

“作家就其本义而言,是不能把历史描绘成太平盛世的,他们总是迅速揭开被捂住的伤口。”

在1999年的诺贝尔文学奖宣布之后,中国媒体又报道了一件事:德国最著名的文学评论家之一赖希-拉尼斯基曾当众将格拉斯以两德统一为背景的小说《辽阔的原野》一撕两半。这张照片还登上了《明镜周刊》的封面。与另一位诺奖得主达里奥·福一样,格拉斯与本国的批评界似乎关系从来不佳,1960年代,他们指责他的小说里充斥着色情描写,甚至有人公开焚烧他的作品。他们指责《铁皮鼓》的作者“不是真正的小说家”,《母老鼠》是一本“灾难性的书”。《辽阔的原野》被指为“失败之作”,主要罪名则是格拉斯“反对德国统一”。直到格拉斯在20世纪的最后一年获得瑞典学院的青睐,他们仍然说他是靠早期的几部作品才拿到了这个奖。

因为获诺奖的缘故,中国出版界以前所未有的高速引进了格拉斯的新作《我的世纪》。在我看来,《我的世纪》不如“但泽三部曲”的叙事繁复与讽喻多端,却更为老辣。格拉斯叙述了20世纪的每一个年份,为每一年找了一位叙述者,以及叙述的时间(因为比故事讲述的年代更重要的,是讲述故事的年代)。他仍旧坚持“揭示历史被遗忘的一面”,为此精心构筑了各种场景,让人眼花缭乱又惊心动魄:

在整个二十世纪中,格拉斯最看重三件大事:第一次世界大战,第二次世界大战,和1968年的“大学生运动”。

他让一名女研究人员安排雷马克和容格尔,著名的反战分子和著名的帝国拥护者,让他们在见面和交谈中渡过了回忆中的1914年—1918年。

他让一群当年的战地记者在度假胜地缅怀他们的二战岁月。有些人不停地提起“如果”,幻想由那个“最伟大的二等兵”领导的战争最终胜利的美梦,相比之下,叙述者,他们的这位同行,嘲讽而苦涩地提出了有利于丘吉尔的“如果”,玩笑的背后是清醒的痛苦。

至于1968年,德国的震荡也许不如红色的巴黎,但学生的狂热并不逊色。让一个当年的激进分子,后来的日耳曼文学教授,在讨论课上追忆三十年前,这时候的欧洲学术界,早已完成了对当代叱咤风云的左派知识分子的清算,一个意识形态幸存者的回忆,应该是意味深长的。

还有许多的巧妙的叙述与细节值得被提及:一个中学教师,在柏林墙倒塌的同时,向学生讲述德国集体迫害犹太人的“水晶玻璃之夜”,遭到家长的严重抗议;一位新娘去办理结婚公证,却误闯入审判奥斯威辛罪犯的法庭,她无法忘怀这一场景,但周围的人却力劝她忘却;一名东德的间谍(他同时是西德总理勃兰特的私人秘书)在监狱里观看“两个德国”的一场世界杯足球赛,同时为双方喝彩和惋惜,让他感到“撕裂般的痛苦”……

看见了吗?每一年,每一件事都在历史与现实之中纠缠,没有一个人的记忆能够孤立于历史和环境之外。这体现了格拉斯的写作策略:“这本书的前半部分是历史,后半部分是后果。”格拉斯用亲身经历、文字材料、他人回忆、历史想象共同建造了自己心目中的“二十世纪”。

格拉斯对这样一部作品,像对自己孩子一般珍爱。这种珍爱中也充满了德国人的认真劲儿。他集聚了各国的译者,亲自向他们解释“一些自己特有的语词的用法”。尽管格拉斯也深知小说中的种种背景与事件很难为异国读者直接领会,但他还是“多次重申反对外文版在正文中加注释”——中文译本仍旧加上了注释,显然出版者不敢像作者那样相信读者的耐心。

如果尊重格拉斯的意愿,没有注释的本文将显得歧义丛生,每一个年份的叙事者的身份、性别、立场都是一个谜,这无疑使阅读变得艰难而饶有趣味,最终谜底的揭晓也就往往成为一种让人讶异的反转。比如,批评德国总理勃兰特在波兰犹太人墓前下跪是“作秀”的那篇文字,如果篇题下不注明“作者为右翼报纸记者”,这篇评论会更能让人咀嚼历史的复杂。联想到格拉斯本人是勃兰特的支持者,他选择这样一篇批评性言论来为勃兰特的惊天一跪,更显得意味深长。

紫竹院的研讨会,我当然是婉辞了。在此后的十五六年中,也再没有捧起格拉斯的任何一部作品。直到2015年4月13日,他的死讯传来,我才突然想起我曾那么认真地读过《狗年月》、《我的世纪》。小说里的许多细节也早已飘散在这十六年的尘烬间,忘不掉的,是格拉斯对集体记忆尖锐的怀疑,对历史复杂性的反复推敲与摹写。我拿起我刚出版的两本新书(请勿猜疑广告植入),想起其中的一些篇章,是不是浸泡着格拉斯带给我的营养?十六年来,孜孜怀疑史书与记忆的可靠性,追寻被忽略被遮蔽的另一面,我却从未意识到,我应该感谢的前贤中,还有这位我并不太熟的异国作家。

【继续深度阅读】

- 评论