学界纪念新文化运动一百周年

2015-06-23来源:中国社会科学报 作者: 刘勇;程美东;黄德宽收藏

一百年前,《新青年》的创办揭开了波澜壮阔的新文化运动的帷幕。新文化运动被形象地比喻为思想解放的春雷和战鼓,被称作“一场有中国特色的思想文化启蒙运动”。特别是随着运动的推进,马克思主义在中国得到传播并展现出强大生命力,中国的先进分子在其指引下,寻得了摆脱贫穷落后而走向独立富强的根本出路;在文化领域,此前“中西之争”的文化格局被突破,“中西马”三足鼎立的格局得以确立并延续至今。新文化运动在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔,也给后人留下了丰厚的历史遗产和无尽的学术话题。2015年,“新文化运动”再度成为热词,学界通过多种形式,重温并探讨这场在中国近代史上有着巨大影响的运动。

《新青年》旨在实现“文化的联结”

刘勇(北京师范大学文学院教授)

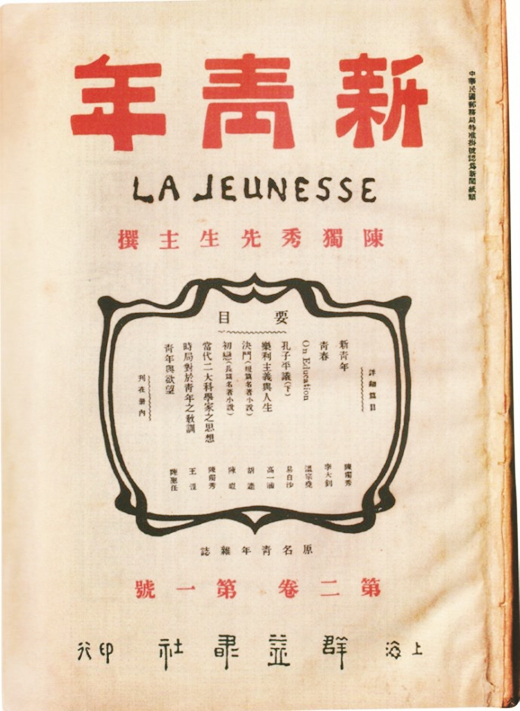

《新青年》杂志

从1915年至今,《新青年》的创办已有百年。经过百年的沉淀,站在今天的高度,可以看到《新青年》拥有自己的文化本质,即一种跨文化的视野。

横跨传统与现代

《新青年》的“新”并不是“否定一切”的激进,而是一种严谨、科学的评判态度,一种重新“估定”一切的文化态度。“估定”并不意味着“否定”,而是指向思考、怀疑与审视。《新青年》正是用这种审视评判的眼光看待传统文化及本土文化的优劣,继而将现代文化与外来文化纳入进来,最终实现“文化的联结”。可以说,“估定”的态度是《新青年》能够拥有跨文化视野的内在动因。

1916年2月《新青年》上发表了易白沙的《孔子平议》(上),该文对孔子的态度有贬有褒,开“批孔”的先例。由于提倡“尊孔”者大都与北洋政权相互倚重,更何况袁世凯为复辟帝制颁布了一系列尊崇伦常、尊崇孔圣的文章,因此,《新青年》同仁并不满足于“中庸”的批判方式,于是迅速将“平议”转为“打孔”。

《新青年》“打孔”的态度是坚定的,但值得注意的是,陈独秀、李大钊、鲁迅、吴虞等人都没有提出过“打倒孔家店”的说法。被认为是“打孔家店”“老英雄”的吴虞,作为《新青年》的主将,写有《吃人的礼教》、《非孝》、《家族制度为专制主义之根据论》等一系列文章,的确对旧礼教和儒家学说构成了犀利的批判,但也从未有过“打倒孔家店”的说法。比如吴虞在《新青年》上发表文章,认为“儒家之主张”造成了宗法社会,“其流毒诚不减于洪水猛兽矣”。因此,他呼吁:“儒教不革命、儒学不转轮,吾国遂无新思想、新学说,何以造新国民?悠悠万事,惟此为大已吁!”这其中“革新”的意味远比“除旧”要更加浓厚。

“打孔家店”和“打倒孔家店”,一字之差,其中却有本质的差别。“打孔家店”更多的是批评传统,而“打倒孔家店”则是全盘否定传统。此时的《新青年》同仁正在努力为中国社会的改造寻找一种价值范式。在内忧外患的大背景下,社会怎样发展、国家如何久立、个人如何自处都是所面临的问题。因此,与其说《新青年》是反传统的,不如说是对传统文化进行反思。

可以说,《新青年》是横跨传统与现代的。这其中,《新青年》同仁所展现出的“忧患意识”是最好的证明。从周朝的“忧君”到孔孟的“忧道”、“忧天下”,从屈原到杜甫,从范仲淹到顾炎武,历代仁人志士所怀有的殷忧报国的理想、爱国主义的情怀,实际上都是将自身命运与国家命运联系在一起。无论是《新青年》主编陈独秀坦言“社会遵新陈代谢之道则隆盛,陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡”,还是《新青年》的旗手鲁迅所言:“许多人所怕的,是‘中国人’这名目要消灭;我所怕的是中国人要从‘世界人’中挤出”,或是《新青年》的撰稿者李大钊所感叹的“异族之觇吾国者,辄曰:支那者老大之邦也。支那之民族,濒灭之民族也。支那之国家,待亡之国家也”,都可见深切的忧虑之中不乏愤慨与坚定,这些均是忧患意识的体现。正是因为忧患意识的不断激发,使得《新青年》拥有了不断“立新”的内在驱动力。

兼容本土 走进世界

《新青年》同仁对本土文化及外来文化也秉持相同的评判态度,既不全面否定也非全面吸收。1923年,《〈新青年〉之新宣言》明确指出《新青年》的研究方向:“《新青年》当研究中国现实的政治经济状况。研究社会科学,本是为解释现实的社会现状,解决现实的社会问题,分析现实的社会运动。”李大钊也曾表示:“然而吾族青年所当信誓旦旦,以昭示于世者,不在龈龈辩证白首中国之不死,乃在汲汲孕育青春中国之再生。”归根结底,《新青年》是立足于中国本土的,是为中国社会谋求发展的;而从“放眼以观世界”的角度来看,《新青年》虽然立足于本土文化,但绝无局限于本土文化的意味。

如果从立足本土文化的角度来看,《新青年》所处的五四时期是受到新思潮冲击最为猛烈的一个时期,但这个时期对于个性解放、思想革命、社会批判、女性自由等各方面的渴求,不仅立足于本土需求,更转而拥有一种“本土化”内涵。

20世纪初,中国的社会环境、时代背景需要引进西方的文化和思想,来改变中国的落后面貌。《新青年》杂志作为宣传新思想的重要阵地,在吸收外来文化方面作了很多有益的尝试,无论是优秀的文学成果、先进的科学理念,还是社会制度的介绍,其最终目的都是为了寻找变革中国的方式方法。正如在《新青年》第一卷第一号的“社告”中所言:“今后时会,一举一措,皆有世界关系。我国青年,虽处蛰伏研求之时,然不可不放眼以观世界。”

《新青年》是多元的组合体,因为它包含了传统、现代、本土、世界四维的文化内涵。《新青年》是动态的存在体,因为它跨越了传统,走向了现代,超越了本土,走进了世界。《新青年》更是一个完整的集合体,因为它实现了现代与传统的相互渗透,本土与世界的积极互动。这是《新青年》一百年来留给我们的宝贵精神财产,而且这笔财产将会继续传承下去。

为寻路而进行的文化批判

程美东(北京大学马克思主义学院副院长)

蔡元培、陈独秀、李大钊(从左至右)

作为中国近代史上的重要思想文化运动,新文化运动深刻影响了中国现代化的发展进程。这场浸透着当时先进知识分子心血的社会运动,有着特殊的时代与社会背景,其倡导者们的文化思想更多表现为一种为中国寻找根本出路的殷切政治情怀。正是在这样的背景下,马克思主义传入中国并成为显学,可谓有其历史必然性。

以文化激情的方式驱赶政治悲情

辛亥革命后的乱象,使寄希望于制度变革以实现现代化的知识精英们感到沮丧。那种以为清朝垮台、民国建立可使中国面貌焕然一新的愿望,被北洋军阀统治的残酷现实击毁了,极度的希望转而化为极度的悲情。当时站在时代前列的中国先贤们,尝试过诸多努力,付出了巨大牺牲。然而,中华民国成立后,国家却陷入更大的混乱,这些曾经激情满怀的知识分子失落、无奈、悲愤,为国人的智识不够、眼界不足、私欲膨胀而发出声声慨叹。

不过,执着的信仰使中国知识分子本能地走出悲情,急迫地寻找他途、另辟蹊径。在一个现代意识普遍未开的社会,如何实现上下一致专事于现代化事业?带着这样的思考,他们转而从文化角度探索实现现代化的方法与途径。他们把建构现代西方社会的实践和中国传统文化的痼疾进行了系统研究,并在此基础上开始了激烈的文化政治批判。

陈独秀《一九一六年》这篇文章反映了这种心态:“盖吾人自有史以讫一九一五年,于政治,于社会,于道德,于学术,所造之罪孽,所蒙之羞辱,虽倾江、汉不可浣也。当此除旧布新之际,理应从头忏悔,改过自新……从前种种事,至一九一六年死;以后种种事,自一九一六年生。吾人首当一新其心血,以新人格;以新国家;以新社会;以新家庭;以新民族。”他在《吾人最后之觉悟》中写道:“人类进化恒有轨辙可寻,故予于今兹之战役,固不容怀悲观而取卑劣之消极态度,复不敢怀乐观而谓可踌躇满志也。故吾曰:此等政治根本解决问题,不得不待诸第七期吾人最后之觉悟。此觉悟维何?请为我青年国民珍重陈之。”

从这段文字不难看出陈独秀豪放执着的性格,以及对残酷现实的不满,于是他把希望寄托在培养青年一代的文化价值观上。这种思想轨迹为当时的进步知识分子共有,只不过具体的实践有所差异。

从器物到制度,近代中国都尽力学习西方,却落得北洋军阀统治的后果。这让仁人志士心有不甘。为了寻找答案,他们将目光投向传统文化,试图从中解剖中国现代化蹒跚而行的根源。可以说,新文化运动发出的激烈的反传统声音,是近代中国追赶西方的政治抱负在屡败屡战之后的激烈反弹。

爱国者们把民族的生存、延续、强大作为最高追求;至于汉字、孔教、习俗等,在他们看来都是过去时代中国人生命的一个载体而已,本来就不具有永恒的意义。因此,他们在这场新文化运动中表现激烈,不尚“中庸之道”,他们有意以文化激情的方式宣泄、驱赶政治悲情,以此凝聚年轻人并自励和鼓舞全国的有识之士。

家国情怀与世界现代开放意识绞结

总体而言,近代中国知识分子对西方的承认、学习、推崇,是在维护国家独立、延续民族血脉、实现自力更生的家国情怀的牵引下形成的。从扶清、保皇到保国、保种,再到民主共和,其内在动力都是传统的家国情怀。但是,随着现代化浪潮的兴起,他们逐渐拥有了世界现代开放意识。于是,他们初始所接受的家国情怀,在更宏大的视野下必将有所调整,难再保持原有的具体实践指向。原来的家国情怀更多关注民族国家和民族文化形式,而经过世界现代开放意识的洗礼,他们对家国的概念和内容增添了现代化的期许,从理论到实践都不断地与时偕行,家逐渐有了平等自由之风,国慢慢演变为现代民族之国。可以说,世界现代开放意识使家国文化情怀有所升华,表现出中国现代化的主动性与进步性。

另外,在某种程度上,知识分子并不情愿所秉持的家国情怀被开放的世界现代意识所同化,而是希望找到两者的结合点。因此,“中体西用”思想在晚清曾一度盛行,因为它最能将中国人的家国情怀和世界现代开放意识密切结合起来,在保持国人文化自信的前提下稳步推进现代化。正是在这种内在的文化心理影响下,使得一些有所异议者不敢贸然挑战。

面对辛亥革命后的乱局,一些先进知识分子对之前将家国情怀与世界现代开放意识进行简单中和的做法进行了反思,并试图找出新的方法和途径。陈独秀、李大钊、鲁迅对以“国情论”为依据调和家国情怀与世界现代开放意识,进行了严厉的批判。依据钱玄同的说法,“中国文字……论其过去之历史,则千分之九百九十九为记载孔门学说及道教妖言之记号……欲使中国不亡,欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学、灭道教为根本之解决;而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决”。他将家国情怀(欲使中国不亡)和世界现代开放意识(欲使中国民族为二十世纪文明之民族)均纳入考虑,一定程度上代表了新文化运动言论激烈者的心态。他们激烈反对传统中某些元素的延续,正是传统家国情怀与世界现代开放意识在严酷现实挑战面前所做出的双重反应。

新文化运动催生语文现代化

黄德宽(中国文字学会会长、安徽大学汉语言文字学教授)

的合影。_副本.jpg)

1920年3月,新文化运动代表人物蒋梦麟、蔡元培、胡适、李大钊(从左至右)的合影。

“新文化运动”是中国现代化进程中思想启蒙和价值重构的一次文化运动。新文化运动百年后的今天,重读那些回肠荡气,充满理想、责任和危机感的文章,缅怀那些在国家民族危亡、文化沉沦之际,勇于担当和牺牲的仁人志士,我们的心灵不能不为之震撼。我们不能不反思,我们对他们当时所做的一切,是不是都给予了足够的尊重和敬仰?我们享受了新文化运动的成果,是否还铭记着它的伟大精神?那些先贤们尚未完成的使命是否还能激励我们奋起担当?

新文化运动百年之际,中国的现代化建设已跨入一个新的历史时期。此时,从整个中国现代化历程来重新评价新文化运动的深远意义十分必要。新文化运动在20世纪的中国发生,虽有其“偶然性”,但更有其历史必然性。英国工业革命之后,现代化是人类文明发展史上所经历的最为深刻而显著的社会和文化变迁。晚清以来,尤其是鸦片战争之后,中国在内忧外患的双重压力之下,为了救亡图存,艰难地开启了现代化的历程。新文化运动无疑是中国现代化进程中迈出的极其重要的一步,在中国现代化进程最为关键的时刻,正是这次运动奠定了其思想文化基础。

从中国语文现代化的视角观察,就足以显示新文化运动的影响和意义是何其巨大和深远。语文的现代化是指一个国家为适应现代化的要求而进行的语言文字规范化的过程,通过制定国家统一的语言文字标准和规范,以便语言文字能够更便捷地传递信息,更好地服务教育的普及和科技的发展进步等。

“五四”之后,各种白话文学作品层出不穷,创造了中国文学史上30年的黄金时代。大批优秀白话写作的“活文学”的出现,加快了“文学的国语”的确立,进而形成了我国真正的“国语标准”,促进了现代民族共同语的形成。由“文学工具革命”催生了真正意义上的汉民族共同语,结束了两千年来我国文言分离的历史,确立了白话文学的正宗地位,白话最终成为汉民族文学和教育的工具。新文化运动所发起的文学革命,不仅为国家现代化在思想上发挥了开启民智、涤荡腐朽、播撒火种的作用,也为中国语文现代化开辟了正确道路。仅就这一点而言,新文化运动在中华民族发展史上将永载史册。

- 评论